清朝時,和平下車出了個“一門三進士”的徐氏家族,這個家族有個叫徐傅霖的人,在民國時期大放異彩:早年留學日本,獲早稻田大學法學博士學位,追隨孫中山加入同盟會;拒絕袁世凱的收買,辦報反袁,被通緝后亡命日本;因反對孫中山改五色旗為青天白日滿地紅旗,退出中華革命黨;因曾在舊桂系軍閥把持的廣東護法軍政府任職,一度被孫中山判處無期徒刑。

人物檔案

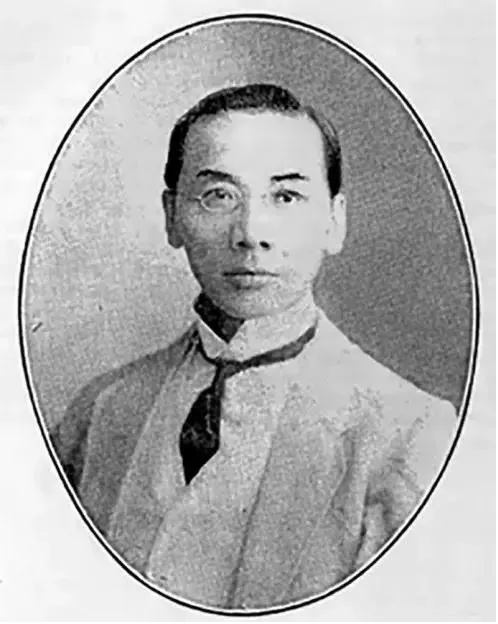

徐傅霖(1879年—1958年),字夢巖,筆名半梅、莊周,河源市和平縣下車烏虎永興圍人,性剛介,善辭令,風骨奇偉,早年畢業于日本早稻田大學,獲法學博士學位,系中國同盟會成員、著名愛國人士;一生堅持共和,反對帝制,清操可佩,是中華民國第一屆、第三屆國會眾議院議員,第一屆國民參政會參政員;曾任南方護法政府大理院院長、司法部部長等;著有《中國法制史》等。

被袁世凱懸紅20萬元的河源人

《河源人物志》第30期介紹了清代和平下車徐氏一門三進士,民國時期的著名人物徐傅霖,也出自這個家族。

徐傅霖父親名徐鳴珂(玉堂公),邑庠生,壯年時曾游宦京師。母親是和平的潁川陳氏健庵公之季女。徐傅霖在五個兄弟姐妹中排行居末,生于光緒五年,3歲喪父,時年僅29歲的母親艱辛地將幾個兒女哺育成人。

6歲時,徐傅霖始進學,先就讀于舅父陳紫華的私塾,聰穎過人,一年即讀完《三字經》和《四書》,次年又讀完《詩經》《禮記》等。陳紫華感慨地對姐姐說:“姐啊,我這外甥一定能光耀門庭,你該請更好的老師,讓他學習經史用世的學問。”徐母遂延請名師鄧增沃指導徐傅霖讀書。

下車徐氏系耕讀世家,藏書極富,加上有名師指點,徐傅霖博覽群書,學問日增。

清光緒廿二年(1896年),徐傅霖18虛歲,補廩生、拔貢,入讀惠州豐湖書院。不久,在陳竹溪、陳襄廷等邑人資助下,他入讀京師法政學堂,畢業后,留學日本早稻田大學,獲法學博士學位回粵。時咨議局選舉議員,徐傅霖獲選,主張嚴禁煙賭。

在日本留學期間,孫中山曾幾次前往造訪徐傅霖。同盟會成立后,徐傅霖即加入。辛亥革命組建軍政府后,孫中山自歐美返國,徐傅霖被選為粵省代表,與17省代表集會于南京,選舉孫中山為臨時大總統,中華民國肇建,改用公歷。

此后,徐傅霖輔佐孫中山做了很多富有成效的工作。

民國元年(1912年),廣東臨時議會推選徐傅霖、楊永泰、司徒穎、盧信四人為國會臨時參議員赴南京開會,故徐得以參加中華民國開國大典,參與制定《中華民國臨時約法》,并任憲法起草委員會委員。

清帝退位,袁世凱繼任大總統,遷都北京,國會設參、眾兩院,徐傅霖被選為眾議員,并輔助孫中山策動國民黨員競選眾、參兩院議員,國民黨籍者都當選。民國二年,第一次國會在北京召開,徐傅霖再次當選眾議員,對北京袁世凱政府“善后大借款”,極力反對。他的同屋族人徐定安,說他“善辭令”“議壇中鋒芒畢露,多視為畏友”。

袁世凱的倒行逆施,激起了各地革命志士的反對。皖、贛、湘、粵四省都督(分別為柏文蔚、李烈鈞、譚延闿、陳炯明)反袁失敗,袁世凱大肆報復,拘捕國會議員中向來為國民黨張目者。粵籍議員伍漢池被槍斃于北京菜市口,其時,人人畏禍,無敢收葬其尸者。風骨凜然的徐傅霖,籌款7000元買了棺材,帶著仵作前往收尸,運柩回粵,并首倡集資建伍漢池紀念醫院于廣州的舊倉巷,義聲震動海內外。時年,徐傅霖34歲。

袁世凱的氣焰越發高漲,惡行日著,徐傅霖對此非常厭惡,便離開北京,南下上海,集資創辦《中華新報》(后于1918年停刊),公開反對帝制,擁護共和,以筆為刀,刺向袁世凱。被袁世凱懸紅20萬元通緝的徐傅霖亡命日本,益加反對帝制。

反對更改五色旗,退出中華革命黨

在日本避禍期間,年輕的徐傅霖沒有生活來源,遂以“莊周”“夢蝶”的筆名,翻譯外國著作售與商務印書館及中華書局,以此謀生。

民國三年(1914年),孫中山在日本東京改組國民黨為中華革命黨,令黨員蓋指紋,徐傅霖頗不以為然;又改五色旗為青天白日滿地紅旗。徐傅霖認為五色代表五族,象征共和,不宜更改,一再力爭,但中山先生堅持己見。力爭不獲,徐傅霖遂與黃興、張耀曾等退出中華革命黨。

民國四年(1915年),妄圖復辟帝制的袁世凱,唆使黨羽,試圖羅致徐傅霖入幕。梁士詒派人帶袁世凱的信函和現金20萬元,到日本游說徐傅霖,徐嚴詞斥之。袁氏惱羞成怒,知徐事母至孝,竟暗中指使其爪牙逮捕其在和平縣鄉間的眷屬,幸賴胡漢民多方設法維護,家人才得幸免于禍。

袁世凱在龍椅上當了83天的皇帝后,在眾叛親離的憂懼中一命嗚呼。黎元洪依法以副座“入繼大統”,恢復國會,徐傅霖得以回國,仍為眾議院議員,以功授二等大綬嘉禾勛章,其兄雨三公亦以功授三等大綬嘉禾勛章。

在黎元洪出任總統的事情上,徐傅霖“依法”有所表態,與張繼等組織“憲法商榷會”,反駁北京段祺瑞政府所依之袁世凱所定《中華民國約法》《修正大總統選舉法》,反對他們要黎元洪“代行”而非“接任”總統之職的做法。徐傅霖與谷鐘秀、李述膺等在1916年6月9日的《中華新報》上刊文,以旅滬國會議員名義,向黎元洪、肇慶軍務院都司令、各省都督、司令暨各報館發出聯名通電,以民國二年所制之《大總統選舉法》否定袁氏“自造之法”:“自袁逆叛國,依民國大總統選舉法第五條應由副總統繼任,業經起義各都督、國會議員、軍務院先后通告在案。今袁逆已伏誅,當然由副總統繼任,并非依袁逆自造之新約法第二十九條由副總統代行大總統之職權云云。一似元首地位,可私相授受,置吾全體國民主權于何地!且據袁逆自造約法,置吾國會制定之大總統選舉法于何地!國憲攸關,萬難遷就……旅滬國會議員谷鐘秀、徐傅霖、李述膺、呂復、歐陽振聲、張繼、殷汝驪、文群。”(轉引自《北洋之虎段祺瑞》)

“勸進”積極分子龍濟光被袁世凱授“一等伯”之爵,督粵3年,“與民為仇,苛稅萬端,秕政百出”,且縱兵“殺人為樂”,“死刑之條,擇肥而定”,致粵民“動足投陷阱,舉手觸網羅,不知命在何時,相將坐以待盡”。徐傅霖帶著一批粵籍國會議員,向北京黎元洪大總統、段祺瑞副總統發去電文,請求速罷龍濟光之職,稱“大總統縱推愛濟光,與其視一家哭,何如一路哭”。(上海《民國日報》,1916年7月2日)

1916年9月底,徐傅霖以眾議員的身份,與鄒魯等相繼彈劾有復辟圖謀的張勛。

民國六年(1917年),徐傅霖在北京與張耀曾(曾擔任段祺瑞內閣司法總長)發起組織政治學會,世人稱之為政學系,入會者多一時名宿,后成國民黨內三大派系之一。

名記者張季鸞譽其“清操可佩”

民國七年(1918年),護法事起(是反對北洋軍閥獨裁統治的斗爭,所護之法為《中華民國臨時約法》),徐傅霖響應孫中山號召,與國會議員集體南下,云集廣州,成立南方護法軍政府,推舉孫中山為大元帥。岑春煊排擠孫中山,任廣東護法軍政府主席,把持廣東軍政,徐傅霖與后來成為蔣介石首席智囊的楊永泰,是京師法政學堂的同學,向來和桂系有交往,楊永泰以粵財政廳長升任省長,徐傅霖以粵高等審判廳長升任司法部部長兼代大理院院長。徐傅霖任職3年,聲譽隆著,乃至有稱為“徐青天”者。

在徐傅霖任職期間,中國的現代司法改革才剛剛開始,徐傅霖整頓法治,爭取司法獨立,制定司法規范,對桂系軍閥所犯罪行,亦執法不阿。

民國九年(1920年),陳炯明率粵軍援閩,得志。徐傅霖與陳炯明有舊,昔年曾同在豐湖書院求學,故粵閩發生糾紛時,他奔走調解。粵軍回師驅逐桂系軍閥后,軍政府瓦解,徐傅霖去職,但仍留在廣州。親友們勸徐傅霖趕緊出去躲躲,畢竟他在桂系任了司法部部長等職。但徐傅霖認為自己出于公心,并沒有做不當的事,不肯隨其他人遷往港澳。

孫中山認為徐傅霖“助桂為逆”,以內亂罪判處他無期徒刑,此事驚動輿論,激起公憤。國民黨諸顯要以及廣州七十二行商會都向中山先生申訴,同時,得陳炯明、鄧鏗等居中調解,被特赦出獄。

民國十年(1921年),徐傅霖養病于杭州西湖,住在粵籍國會議員李茂之的別墅中。是年冬,離杭北上入京。

民國十一年(1922年),他在老家的“浰東小筑”已建好,徐傅霖由北京返粵,在新房子里為母親慶祝七旬晉一榮壽,大總統黎元洪為題“懿德綿齡”四字,同事親友前來奉觴上壽,盛極一時。

1923年10月,曹錕為取代黎元洪,準備通過賄選坐上總統寶座。向來清剛耿介的徐傅霖,與沈鈞儒等拒賄議員在上海《中華新報》公開發表宣言,反對賄選。名記者張季鸞為文譽其為“清操可佩”。

守身持正,多次卻官不就

返京后,1923年至1926年,徐傅霖在北京為眾議院議員,得暇便著手著述。其間,不少軍閥大佬前來招募他入其麾下,包括段祺瑞、馮玉祥、吳佩孚、張作霖,以高等顧問之職相招,徐傅霖均不赴,最終完成了《天壇憲法》。

1927年夏,北伐勝利,北洋政府瓦解,國民黨實行“訓政”。徐傅霖始終認為一黨治國與天下為公之旨不合,潛不出仕。不久,他與張君勱等籌組國家社會黨。這年,徐傅霖數度婉辭行政院長譚延闿的襄政邀請,南歸省親,編訂族譜,籌資興學。辦完這些事后,他取道潮汕轉港赴滬。

雖然不肯去譚延闿那里做官,但徐傅霖與譚延闿二人私交甚好,此前徐傅霖在老家所建“浰東小筑”,就有多處石柱刻著譚延闿所題寫的楹聯和匾額:正門上有譚延闿所題的“高士舊家”和對聯“擴鴻圖以迪前光務遵祖敬宗一派淵源溯東海;謀燕羽而治后裔勉積功累千秋世澤衍南州”;二廳石柱上是譚延闿所題的對聯:“愛茲繞屋溪山俯察仰觀寄傲有堂伴綠野;志在濟時霖雨先憂后樂賦閑何日慰蒼生。”這兩副對聯體現了舊時政界人士既懷“濟世之心”又有“歸田園”優游度歲的心理。上廳有木匾,上書“亦政堂”;二廳屏風上書“文明進步”,均是譚延闿題于民國十年(1921年)。

斗門上“浰東小筑”四字,是時任“國民政府農林總長”的谷鐘秀所題,兩側的對聯是“世承高士芳微衍文明種族翕順家庭永懷舊德;門挹遙天佳氣對輝爛星云光華日月丕煥新猷”。

1928年和1929年,徐傅霖來往平、滬、港、穗間。此前,李濟深誠邀徐傅霖出任廣東省高等法院院長,徐堅辭不就,留箋于劉栽甫處囑轉致,飄然離穗。

民國十九年(1930年),汪精衛在北平召開擴大會議,馮玉祥等起兵反對蔣介石。徐傅霖看到,那時的中國外患日亟,列強對中國虎視眈眈,國內應團結一致,不宜再有內戰,他痛心疾首,苦口婆心,只身走太原及雁門關等地,苦勸汪精衛、馮玉祥等懸崖勒馬。是年秋,擴大會議解體。

本文主要依據資料:《徐夢巖先生榮哀錄》《惠州同鄉總會三十周年紀念特刊(1978年)》

(轉載 2020年12月20日 河源日報河源史志欄目)

粵公網安備 44160202000112號

粵公網安備 44160202000112號